|

Cerro Rico de Potosí o La boca del Infierno |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Descubrimiento En 1543 un grupo de exploradores descubrió un asiento minero incaico en los Andes meridionales. Se llamaba Colque Porco y allí empezaron las labores mineras para la obtención de la plata. Pero en 1545 casualmente el indígena Diego Huallpa protagoniza el hallazgo de importantes vetas argentíferas en el monte llamado Sumaj Orcko (“El cerro magnífico”) bautizado al poco tiempo como Cerro Rico, la mina de plata del Potosí, en el Alto Perú (actualmente territorio boliviano). El primero de Abril de 1545 los capitanes Diego de Zenteno, Juan de Villarroel, Francisco de Zenteno. Luis Santandia y el Maestre de Campo Pedro de Cotamito firmaron el documento de descubrimiento y toma de posesión del terreno (los que no sabían firmar lo hiceron con una “X”, como indica el documento)

Yo, Don Diego de Zenteno, Capitán de S.M.I., Señor D. Carlos V, en estos reinos del Perú, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a nombre del muy Augusto Emperador de Alemania, de España y destos Reinos del Perú, señor Don Carlos Quinto y en compañía y a presencia de los capitanes, Don Juan de Villarroel, Don Francisco Centeno, Don Luis de Santandía, del Maestre de Campo Don Pedro de Cotamito y de otros españoles y naturales que aquí en número de sesenta y cinco habemos, tanto señores de basallos como basallos de señores, posesionóme y estaco deste cerro y sus contornos y de todas sus riquezas, nombrado por los naturales este cerro Potosí, faciendo la primera mina, por mí nombrada la Descubridora y faciendo las primeras casas, para nos habitar en servicio de Dios Nuestro Señor, y en provecho de su muy Augusta Magestad Imperial, Señor Don Carlos Quinto. A primero de Abril deste año del señor de mil e quinientos y cuarenta y cinco. —Capitán Don Diego de Zenteno.- Capitán Don Juan de Villarroel.- Capitán Don Francisco de Centeno.- Capitán Don Luis de Santandía.- Maestre de Campo Don Pedro Cotamito.- Non firman los demás por no saberlo facer, pero lo signan con este signo +.- Pedro de Torres, Licenciado.

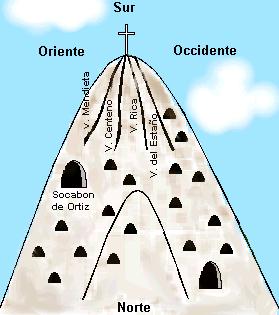

La Montaña de Plata y la complejidad de su explotación El monte tenía 5.183 metros de altura sobre el nivel del mar y su circunferencia era de una legua (5.573 m). Su cúspide semejaba un cono perfecto. Un lugar hostil y casi árido, muy por encima del límite de la vegetación arbórea. El cerro se constituía como una roca ignea cuya masa interior estaba impregnada de materias metálicas en todas direcciones; contenendo metales de plomo, estaño, cobre, hierro, pero distinguiéndose principalmente por su gran abundancia de metal de plata en forma de cloruros y sulfuros. En realidad en Potosí no existía una sola mina de plata, sino muchas. Todo el cerro era un inmenso depósito argentífero al que se accedía por varios lugares. Llegó a tener más de 5.000 bocaminas y socavones, muchísmos de ellos interconectados. El gran problema consistía en que estaba enclavado a 4.070 metros de altura. Ponerlo en producción suponía llevar la colonización al techo del mundo americano, una zona desolada y fría, donde no vivía nadie. Por tanto, fue necesario llevarlo TODO: mineros, herramientas, trabajadores, ganado, alimentos... absolutamente todo. Esta fue la mayor complicación.

En 1546, año siguiente del hallazgo de la mina, se fundó allí la Villa Imperial de Potosí. A los pies de Cerro Rico se dió el surgimiento de un núcleo humano como no se había dado antes en Europa y América. De un reducto inicial de 170 españoles y 3.000 indígenas, a los dos años se habían construido 2.500 casas que albergaban a 14.000 personas. Después el crecimiento se tornó vertiginoso:

En Potosí, se dejaron atrás los seculares trazos de las ciudades milenarias del Oriente Medio. Se sobrepasó las formas de vida económica y social de los núcleos romanos. Y se dió un salto inesperado de la simple agrupación municipal a una concentración intensa en demografía. negocios, lujos, mercados, riqueza y fama. La villa semejaba un enjambre humano. Las numerosas órdenes religiosas se asentaron sucesivamente y con el apoyo de los ricos mineros levantaron 32 templos y varios conventos, cuya arquitectura rica y variada se conserva aún, al igual que casonas fastuosas y otras edificaciones administrativas. Para conseguir trabajadores indios el virrey Toledo recurrió a la mita, obligando a los pueblos indígenas a suministrar 13.500 naturales para las minas. Así podía tener 4.000 trabajando, mientras descansaban otros 9.000.

La mita constituyó una de las páginas más tristes de la explotación humana. A fines del siglo XVII no trabajaban en Potosí más de 700 mitayos, prueba evidente de la imposibilidad de reclutar más. El Potosí produjo el 80% del total de la plata que se extrajo en el Perú y el 50 % de toda la que se obtuvo en el mundo a fines del siglo XVI. Del total de 346 millones de pesos ensayados (pureza de 225/240) equivalentes a unas 15.000 toneladas, producidas por Hispanoamérica entre 1521 y 1610, el 67,5 %, es decir, 233.842.571 pesos, correspondieron al virreinato del Perú, y de este total su 77 % salió del Potosí.

Los molinos y las guairas Inicialmente el proceso de obtención de plata era a base de molinos de mano. Este fue sustituido al poco por molinos de fuerza hidraulica. Cuando la molienda se efectuó por fuerza hidráulica, se empleó un ingenio llamado cárcamo, que era una gigantesca mole de dos muros paralelos de cal y canto, en medio de los cuales se colocaba una rueda de 5 m de diametro, el agua que llegaba de las lagunas repartían su fuerza a cada uno de los ingenios de manera que el agua utilizada por el primero pasaba al segundo y así sucesivamente, entre los mas de 120 ingenios existentes. El agua circulaba por medio de acueductos hasta llegar a los cárcamos hasta llegar a mover las ruedas de madera de las cuales pendían unos mazos, que en un constante subir y bajar golpeaban el mineral para pulverizarlo.

La provisión de agua a la creciente población y para mover más de 300 ingenios de plata se logró mediante una admirable red de acequias, sólidamente construidas de cal y piedra y perfectamente niveladas sobre las sinuosidades y asperezas de una serranía tan accidentada como la de Kari Kari que puso en comunicación unas lagunas artificiales entre si recorriendo una extensión de más de cinco leguas (una legua son 5.573 m) en cuyo trayecto existen no pocos túneles abiertos en peña dura, para dar paso a las acequias, en su correspondiente nivel. Esta obra fue llevada acabo por orden del Virrey del Perú, Francisco de Toledo en 1.575 De hecho, el llamado Virrey urbanista, en 1575 trazó plazas y calles en Potosí y dirigió personalmente algunas obras además de ser el artífice del citado sistema de ingenios que se movían con la fuerza de las aguas que bajaban desde las lagunas artificiales construidas en la serranía del Kari Kari. La mena se fundía en guairas, hornillos que aprovechaban la fuerza del viento para avivar las brasas hasta alcanzar la temperatura adecuada de fundición. Un cronista de la época dijo haber visto cerca de 15.000 guairas encendidas al mismo tiempo. Nos cuenta que por la noche las pequeñas hogueras esparcidas y vistas desde lejos, semejaban una constelación.

El mineral, ya sin impurezas, era llevado a los hornos de la Casa de Moneda donde a 960,5 grados centígrados era convertido en barras o lingotes de plata de 25 cm. largo, 2 a 5 cm. de ancho y 0,5 cm. de espesor que finalmente llegaban al complejo mecanismo de laminación.

La amalgama En 1555 el sevillano Bartolomé de Medina experimentó en las minas de Pachuca, en México, un nuevo método de purificación, la amalgamación, que permitía el aprovechamiento de menas más pobres y de escasa ley. En el proceso de amalgamación se hacía imprescindible el azogue (mercurio), de ahí que pronto se intentasen localizar y poner en explotación los yacimientos de este metal para la producción del oro y plata americanos. Los más importantes yacimientos de mercurio se hallaban en Almadén (España), en Idria (Alpes austríacos), y en Huancavelica, en Perú.

Una Babilonia en el altiplano andinoLa historia oficial dice que Potosí fue fundada el 1 de Abril de 1545. Sin embargo, la inexistencia de documentación que pruebe ese extremo hizo retroceder a los historiadores que sólo atinaron a aceptar que en esa fecha se procedió a tomar posesión del Cerro Rico de Potosí. En realidad, Potosí nunca fue fundada. El establecimiento de la ciudad de Potosí fue el resultado del descubrimiento de las vetas de plata del Cerro Rico. Nació como un asiento minero en las faldas de Cerro Rico En una fecha todavía difícil de precisar, los capitanes españoles que acampaban en Porco tomaron posesión del cerro e iniciaron su explotación pero jamás tuvieron la intención de fundar una ciudad ya que, de ser así, hubiesen distribuido solares y trazado calles, como era norma en la época Así fue como al pie del cerro surgió sin orden ni concierto una ciudad de callejuelas torturosas, cuya disposición buscaba esencialmente el resguardo de los vientos helados. No hubo planificación ni ordenamiernto, y la razón principal fue, presumiblemente, que los españoles creyeron que la veta de la mina “Descubridora” se agotaría pronto y, por ello, sólo establecieron un asiento minero en las faldas del Cerro Rico. Pero no se agotó la mina porque Cerro Rico contenía uno de los mayores yacimientos argentíferos que jamás se han hallado.

En 1572 Potosí ya superaba en tamaño a las ciudades españolas. Para 1610 tenía 160.000 habitantes e igualaba en extensión a Paris y Londres. Era, asimismo, una de las ciudades más opulentas del orbe. La moda dictaba vestirse de seda rematada con encajes de oro y plata. Al parecer, no había artículo suntuoso que no puedera adquirirse: sedas chinas, sombreros ingleses, calzas napolitanas, perfumes árabes.... Los hogares potosinos se adornaban con alfombras persas, mobiliario flamenco, pinturas italianas y cristal veneciano. Pero en la urbe, tan próspera como violenta, ocurrían diario disputas sangrientas en sus plazas y se multiplicaban los garitos y lupanares; Potosí se ganó el sobrenombre de Babilonia.

La primera Casa de la Moneda La sorprendente producción de plata del Cerro, el crecimiento de la población, la expansión del comercio y el inesperado auge que alcanzó la ciudad potosina, entre otros factores, creo la necesidad de organizar un centro de amonedación para facilitar las transacciones administrativas, laborales y económicas no solo en la región sino también en la extensa geografía del nuevo continente. El Virrey Toledo llevó adelante la construcción de la primera Casa de Moneda en estas alturas. En 1572 se pusieron los cimientos en las inmediaciones de la Plaza del Regocijo (hoy Plaza 10 de Noviembre) concluyendo la obra después de tres años. La acuñación se inicio de inmediato aunque con una tecnología rudimentaria. Esta primera Casa de Moneda trabajó durante 212 años. es decir hasta 1767 dando lugar a que se extendiese en el mundo el “vale un Potosi”, de Miguel de Cervantes, como símbolo de riqueza y de poder.

La segunda Casa de la Moneda Transcurrieron cerca de 150 años de funcionamiento de la primera Casa de Moneda y pese a que la producción de plata del Cerro Rico atravesaba un periodo critico las autoridades reales de España concibieron el proyecto de poner en marcha el relanzamiento de la plata potosina. Esta decisión constituía un desesperado esfuerzo pare enfrentar la crisis del Reino, sufragar los gastos de guerras inútiles y el abultado costo de una nobleza improductiva. España, volvió decididamente la mirada a Potosí. Su montaña generosa no se agotaba aún... El relanzamiento de la plata se puso en marcha. Una de las principales medidas fue construir una nueva Casa de Moneda que dejara atrás las deformes macuquinas -que por tan largo tiempo circularon - y lanzara al mundo reales columnarios o de busto.

La construcción duro de 1759 a 1773. La organización técnico-administrativa de la Casa de Moneda se sujetaba a estrictas reglamentaciones elaboradas en el Consejo del Rey. Comprendía: 1) El Tesorero como máxima autoridad. 2) El Ensayador que tenia la misión de analizar los lingotes de plata y verificar los detalles pertinentes, colocando también las iniciales de su nombre en las monedas. Cualquier irregularidad o fraude eran de su exclusiva responsabilidad. 3) El Fundidor, seguía las instrucciones del Ensayador. 4) El Tallista labraba los cuños. 5) El Balanzario controlaba el peso de las monedas. Aparte del personal se asignaban ayudantes y otros colaboradores. La labor requería que cada Casa de Amonedación dispusiera de sitios para batir los cospeles de plata y convertirlos en moneda; eran hornazas donde se encontraban los acuñadores, capataces, guardias y negros esclavos e indígenas que hacían los trabajos más pesados. El valor de las monedas coloniales, comparando hoy en día con el patrón dólar es discutible, razón por la que se conocen diversos criterios y variadas estimaciones. El investigador boliviano Orlando Capriles Villazón en su obra Historia de la Minería, nos ofrece esta relación:

Decadencia de Potosí Durante el siglo XVIII, Potosí fue decayendo al agotarse la plata, si bien revivió al cobrar importancia el estaño. Aunque este metal ya no tiene tanta relevancia, Potosí sigue siendo un centro manufacturero y minero. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||